探索贵州红色资源,学习伟大长征精神

2022-07-25 浏览次数: 486

摄影:金慧、杨阳 | 撰稿:杨敏敏

共产党成立至今,已有百年之久的历史,是一部践行初心使命的历史,是一部与人民心连心、同呼吸、共命运的历史。迄今为止,当年的军民鱼水情,红色革命故事还在代代流传,激励后人不断前进。

近日,我们三下乡贞丰队员在贵州大学烟草学院刘金亮老师的带领下,有幸重走了一遍长征路的部分片段。(属于贵州省黔西南州贞丰县内)

乘着清风,踏着斜阳,我们来到了北盘江上方的观景台。身居高处,俯视着处于巍峨群山间缓缓流淌的北盘江,时而激荡江边山石,时而平缓流淌,何其壮观的景象。北盘江是红水河的一条支流,属于珠江流域。其源头是云南省沾益县的马雄山,流经云南省和贵州省直到双江口最终汇入红水河。河道蜿蜒穿行于崇山峻岭之中,河面狭小,两岸坡陡,多悬岩绝壁。

图为:北盘江鸟瞰图 图为:北盘江瀑布

继续前行,驶入小花江,我们沿着小道来到了红军长征走过的茶马古道,由于唐代以来为顺应当地人民需求,在西南地区以茶叶和马匹为主要交易,以马帮为主要运输工具的商品贸易通道,则称为“茶马古道”。在遗留下的部分古迹中,还存有清晰可见的马蹄坑。看着经风雨冲刷变得光滑的石块上深陷的马蹄窝,眼前浮现出红军们赶着驮着战斗补给马车,一步步走在泥泞、崎岖古道上的场景,耳边回荡着马蹄踏在石块上“哒哒哒”声,悠远绵长。在这条地势最高、山路最险、距离最远的古道上洒下红军的血汗,留下一往直前、不畏艰险的英姿。

图为:刘老师带领同学重走古道

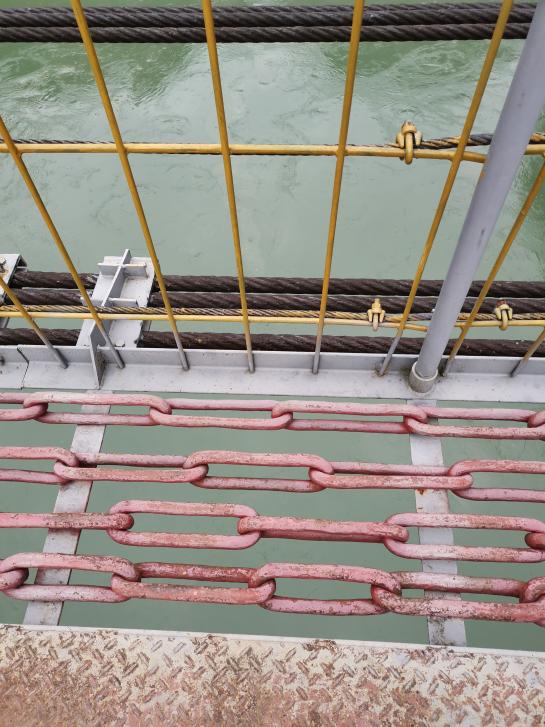

沿着古道往前,一座距水面约70米,宽2.9米,由14根粗大的铁链串缀而成,每根由262个环链组成,上铺数百块木枋为桥面的铁索桥映入眼帘。贞丰花江铁索桥,是黔滇的一把“锁钥”,桥的北端通向安顺关岭的古驿道,桥的南端连接贞丰的“茶马古道”。两岸巍巍青山直耸入云,桥下北盘江水波涛澎湃,铁索桥犹如一道倒悬的彩虹横跨江面,故被喻为“飞虹索江”的奇景。花江铁索桥历来都是兵家必争之地,红军也在此横渡铁索桥躲避敌人的袭击,当时还只是极简版的光秃冰冷的铁链。军人们冒着枪林弹雨爬着光溜溜的铁索向对岸猛冲,在前行的途中,一手抱着木板,一手抓着铁链,边爬行边铺桥板。当爬到桥中间时,敌人在桥头放起大火妄图勇烈火阻止红军夺桥,面对这突如其来的熊熊火焰,红军们鼓足士气,打退敌人的反扑迅速扑灭了大火,获得了胜利。此过程十分惊险,战争胜利的背后更是那些不幸牺牲的战士的光荣奉献,他们不畏强敌、不怕牺牲、坚韧不拔、英勇顽强、无坚不摧的精神值得我们学习。

图为:贞丰花江铁索桥 图为:重修后的铁索桥链

1935年4月,张爱萍将军率领红十三军团十一团主力曾在小花江布依寨布防,牵制阻止来自关岭方向的敌人,掩护军团主力和中央纵队从百层顺利渡过北盘江,随后撤离,随军委纵队行进.早年,中国人民解放军捐资30万元修建小花江火箭军希望小学并投入使用,如今,改建成为了红色教育基地,给小花江留下珍贵的红色文化底色。

历史悠久的铁索桥,如碧玉镶嵌的盘江水,瀑布倾泻的深幽峡谷,造就了这里集雄、奇、险、峻、秀为一体的壮美风光。在感叹大自然鬼斧神工打造的秀丽山水时,我们走进红色教育基地更深刻感受到红军长征途中的艰难困苦。长征万里路遥迢,风萧萧,雨飘飘。